余市岳(1488.1m) ・・・白井川・左股川

|

|

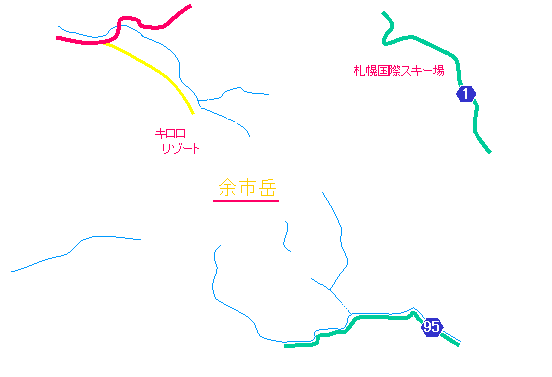

1/25000地形図「余市岳」

|

| 入渓地点までは林道を歩く |

|

| 雪解け水が冷たい左股川の流れ |

|

| 今シーズン初のへつりは慎重に |

|

| 余市岳東側の秘沼 |

|

| 沼からは最後の詰めとなる |

|

| 詰めのルンゼ状の小沢は未だ残雪に埋まっている |

|

| 無名沼と藪漕ぎで乗り越した尾根 |

|

| 源頭付近から無意根山を望む |

余市岳は札幌近郊の山々の最高峰で、隣の無意根山と共に丸みのある大きな山だ。現在は赤井川側でキロロリゾートがスキー場開発を進めたことにより、ゴンドラを使えば難なくこの山の頂を踏むことが出来るようになったが、私が登山を始めた学生時代、沢詰めするより他に登る手立てはなかった。当時、初版で出版された「北海道の山と谷」(北海道撮影社刊)には白井川本流と左股川が紹介され、この時には多くの登山者が沢からこの山を目指したと聞く。その後、赤井川から登山道(常盤コース)が開かれ、さらに札幌国際スキー場も開設されたため、四季を通じてアプローチが良くなり、メジャーな山へと変わって行く。

私が最初にこの山を目指したのは高校生の時で、沢もよく知らずに融雪期である6月の左股沢に入った。地下足袋の存在すら知らず、雪解け水で増水した沢へは長靴を履いて行った。当然のことながら沢の渡渉が全くできず、スタートから急斜面のトラバースとなる。そうこうしているうちに、一緒に行ったK君が滑落、さすがに恐ろしくなり、そそくさと逃げ帰って来た記憶がある。K君は幸運なことに泥斜面と雪渓の間に引っかかり事なきを得たが、この時の水量を考えると今でも思い出す度に身の毛のよだつ思いである。あれから30数余年、さすがに沢登りの何たるかも理解し、現在はしっかりと沢スタイルで入渓している。

《左股川へ入渓》

七月ともなると、さすがに水量も減り、比較的平凡な沢相が660m二股まで続く。沢としての変化が出てくるのは左股へ入って地形図上、崖の記号が記されているコンタ710m付近で、ここがこの沢唯一の核心部といえる。釜を持った4〜5mの滝が現れるが、釜の右岸をへつってしまうと、どうしても滝上へ抜けなければならなくなる。水際はこの時期、見た目よりは難しく、何度か登ろうと試みるが、手がかりの乏しさと水流の強さですぐに押し戻される。結局、右岸の一段高い外傾したスラブ面にフリクションを利かせ、何とか滝上へと抜ける。その後、何度かへつりを繰り返すが、大したことはない。

810m二股付近からは逆に水量が増し、ヌルヌルした藻のために歩きづらいが、コンタ900m付近で突如として水流が消えてしまう。しばらくは枯れ沢に近い状態が続くが、雪解け水は伏流となっているようだ。徐々に傾斜が緩み、沢形は藪の中に消える。薄っすら続く踏跡をさらに辿って行く。直ぐ近くに沼が見えていることをメンバーの一人が発見する。地形図上で記された大きな名のない沼付近に出たようだ。とりあえず沼を見に行くが、空の青さが水面に映り、周囲の新緑の緑とのコントラストが実に美しい。秘沼とはこういった雰囲気の沼をいうのだろう。しばし沼の美しさに見とれるが、今日の目的は余市岳頂上、一休みの後、すぐに頂上へ向けて出発する。

《沼から頂上へ》

東面を突き上げる沢筋を目指し藪漕ぎ開始するが、現在位置が沼付近では左に寄りすぎている。一度戻って沢形を探すか、小尾根を藪漕ぎで乗り越すかのどちらかであるが、藪好きを自負する我々は、迷わず小尾根の乗り越しを選択する。最初は薄かった藪も上るにしたがい根曲がり竹となり、かなり濃密な感じとなる。漕げどもこげども、稜線が逃げて行く感じがする。根曲がり竹はいかに下を向いていようとも、正面から進む分には何とかなるものだが、トラバースとなるとこれが何とも難しい。結局のところ、自然と尾根に平行して進んでいたようである。これではいつまで進んでも尾根が越えられない。周囲の様子を見ながら無理やり斜め下方へ進み、反対側の小沢へ飛び出す。これで、何とかなると思ったが、下れどもくだれども目的の沢形が出てこない。やっと沢形が出てきたと思えば、さらにその先にも本当の沢がありそうだ。しばらく付近で右往左往するが、さらに藪漕ぎでトラバース、やっとそれらしき水流のある小沢に飛び出す。後で考えれば、平地で一旦消えた沢形を、傾斜が出てきた時点で再び見つけ出すことが、山行全体の核心部だったようだ。

ルンゼ状の小沢は所々で雪渓に埋まり、以前8月に登った時に見られた小滝群は雪渓の下に埋まっているようだ。雪渓上でのスパイク地下足袋は、ステップ上では滑りづらいといった利点があるが、ことフラットに置いた場合のフリクションの利きという点では効果的とはいえない。その点、底の硬い登山靴はキックステップがしっかりと刻め、やはり有利である。標高をぐんぐん上げる途中、一息ついて振り返ると、札幌周辺の山々が一歩ごとに広がって行くように見える。つい先ほど乗越した小尾根も平地の中に溶け込んでいるようだ。

細々と続く小沢の最後は大雪渓が現れて終了となる。周辺にはエゾカンゾウやチングルマを始め

|

|

| 色とりどりの花の中からミヤマキンバイ | チングルマも満 |

|

| 遠かった余市岳頂上 |

《登山道から下山》

以前は荒削りだった登山道はかなり踏み込まれたのか、かなりしっかりとした感じになっている。季節外れの竹の子などを取りながら順調に下って行くが、最後1Km付近で大きく抉られ、跡形もなくなった崩壊地が現れる。時計は既に18時を回っており、とても悠長に構えてはいられない。ふと見ると、続く登山道は対岸の崖の上部に見えている。すぐに崩壊地へと下って行き、少し上流部からイタドリを頼りにスパイクを利かせ、崩壊跡の崖斜面を這いあがる。後は少々の薮漕ぎで登山道へとつなぐ。フェルト底ではとても上り返せない傾斜であった。おそらく、崩壊後にこの登山道から余市岳へ向かう登山者はいないだろう。以前は白井小屋の横を通った登山道も、今は手前に林道が伸びたこともあり、そのまま林道への下山となる。何とか日没には間に合ったようだ。帰路の林道は大きく崩壊していて、復旧工事の最中のようであった。

日の長いこの時期、いろいろな場面で日の長さに甘えた行動となり、結局は行動時間ぎりぎりになってしまった。敢えて藪に突っ込んだ場面は少々安易だったかもしれない。時間に対するシビアさは何時の山行でも基本であったと反省する。(2007.7.8)

【参考コースタイム】 林道P 6:30 → 入渓地点 7:00 → 無名沼 11:10 → 左股沢源頭 14:20 → 余市岳 15:00、〃発 15:30 → 登山道経由 → 白井小屋付近林道 18:30 → 林道P 19:15 (登り 8時間30分・下り 3時間)

【メンバー】 キンチャヤマイグチさん、saijyo、チロロ2、チロロ3(旧姓naga)