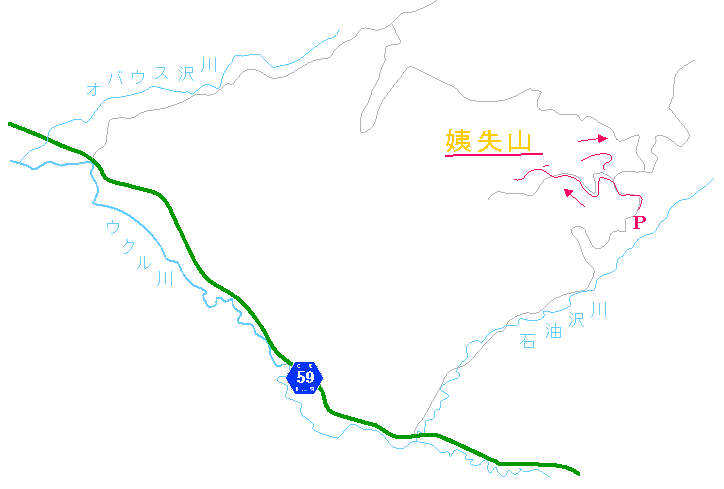

姨失山(252.1m) ・・・ 勇払丘陵地の眺望の山

|

|

1/25000地形図

「厚

真」

|

| 姨失山頂上へあとわずか |

|

| 奥地林道・駐車地点まではらくらく到着 |

|

| 稜線上はこんな感じ |

定年退職を三ヶ月後に控え、その後のことを考えれば、今、無理して山へ行く必要などない。そんな気分の今日この頃だが、やはり山へ行かなければ腐ってしまいそうだった。そんな中、盟友の一人であるチロロ2さんを誘って、日帰りの楽な山を探すことにした。地図を見ていて目についたのが、この姨失山だった。何と読むのだろう?

googleで検索してみると“うばうしやま”と判明、既にWeb上にも数件UPされているようである。うばを失う山、チロロ2さんには何とも縁起が悪い感じの名だが、こんな山へ付き合ってくれるのはチロロ2さんしかおらず、この山を目指すことにした。252mと、かなりの低山だが、勇払丘陵地に位置しており、それはそれで展望は良い。山名からはイメージ的に姥捨て山を感じさせているようだが、もちろんアイヌ語地名で、厚真町史には松浦武四郎の東西蝦夷「ユウブツ領・安都麻(アツマ)」の記述があり、“ヲハユシナイ”、正しくはヲハシチェホツナイ(魚取り腸切小屋干置し処、煤にて黒く成と伝の意)とあった。宛字の方が勝手に一人歩きした格好である。

Web情報では石油沢川沿いの林道を使うと良さそうなので、我々もそのアプローチとする。この林道は奥地林道・幌内宇隆線というのが正式名称で、山腹を巻きながら幌内地区まで通じているようだ。石油沢の名については昭和の初期からこの地方で石油の試掘が行われていたことに拠るものだろう。この日乗って行った車は普通の乗用車なので道道からは歩くつもりでいたが、林道には昨日のものと思われる明瞭なタイヤ跡が残っていた。しかも1台や2台ではない。我々もどんどん進んで行き、カーナビが終点としていた地点よりもさらに奥まで乗り入れてしまった。途中、一番近いとされる地点を通過、Uターンする場所を探しているうちに分岐となる。分岐の左側は頂上へと向かって伸びている様子。車を少し戻して停車帯に置き、分岐左側の作業道を進むことにする。

道路は姨失山の頂上方向へと登って行き、ほとんど労することなく登頂となりそうである。姨失山は低山であるが三つの小ピークからなり、一等三角点「姨失山」の埋まっている西端のピークをそう呼んでいる。まずは道路から離れて中央の小ピークから稜線上を進んでみることにする。その手前(東端)には一番高いピークがあり、本峰より10〜20mくらいは高い。付近には作業道が網の目のように山肌に刻まれており、登山というには少々おこがましいが、そこそこ展望があって明るい雰囲気はやはり心地よい。稜線上にも作業道跡が続いており、中央の小ピークを巻いて本峰とのコルへと出る。そこから少し登り気味に進むとすぐに笹薮となって、姨失山の頂上到着となる。頂上のみが籔の中で薄暗い感じだが、少し外れると展望のある作業道があり、休憩を取るならこちらが良い。頂上は三角点と金麦のコラボ写真のみとして、東端の一番高いピークへと向かうことにする。3ピークで一山と考えれば、最高地点をはずしては後悔が残る。

|

| 一等三角点「姨失山」と金麦 |

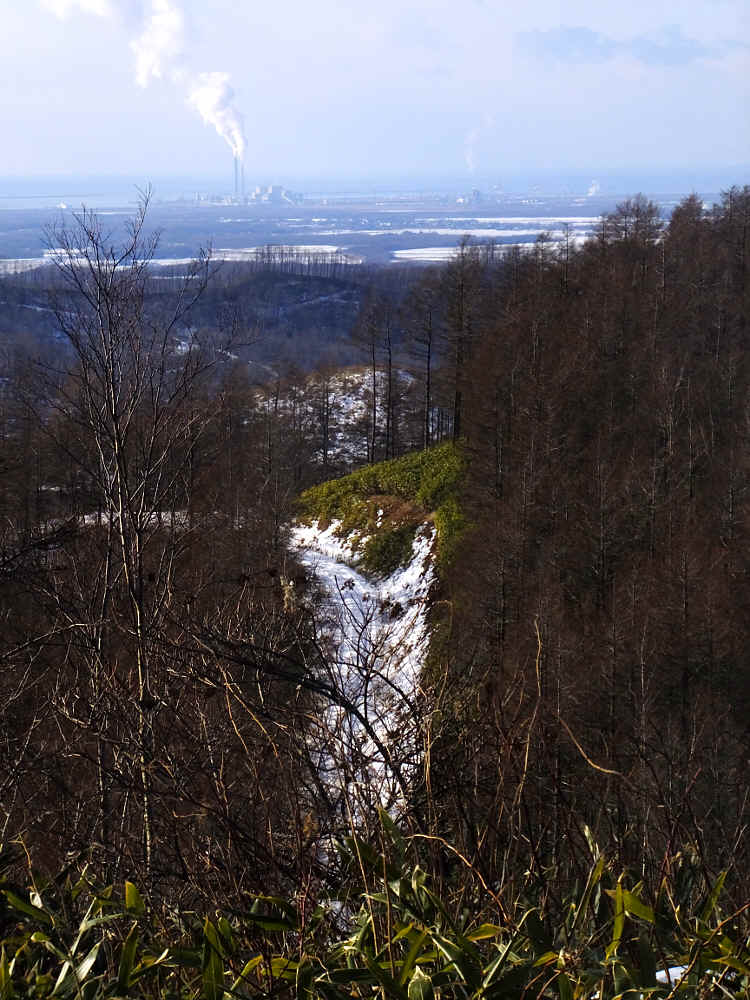

道路から稜線上へ入った地点に戻り、逆方向へと進む。背の低い笹薮を濃いでひと登り。広い雪面の広場のような東端ピークの頂上へと飛出した。普段はシカたちの遊び場となっているのか、辺りは足跡で踏み固められていた。270°の大パノラマとも言える素晴らしい眺望。とても低山とは思えない広がりである。ここから見れば本峰も単なる派生尾根のコブに過ぎない。穂別の坊主山や左主岳がそれなりの山の連なりとなって見える。馬追丘陵や千歳・苫小牧方面、空港や工場群も遠く望むことができる。低山とはいえ山の高さのためか、少し離れた新千歳空港を飛び立つ旅客機のエンジン音がひっきりなしに聞こえてくる。興ざめなど少しも感じないと言えば嘘になるが、いかにも頂上といった開放的な雰囲気には登頂した者が味わうことのできる爽快さがある。さて、姨失山の頂上は?・・・

三角点こそ本峰に譲るが、頂上本来の意味から考え、高さ、風格とも、こちらに分があるのは火を見るよりも明らかであった。(2016.1.10)

【参考コースタイム】奥地林道・幌内宇隆線 P 9:50 → 姨失山頂上 10:15 → 東端ピーク最高地点 10:50、〃発 11:15 → 奥地林道・幌内宇隆線 P 11:35 (姨失山への登り25分、最高地点まで1時間、下り 20分)

【メンバー】saijyo、チロロ2さん

本峰頂上付近から見る苫小牧

東端ピーク最高地点は見晴らしの良い雪原

眺望が広がる

ピークのすぐ近くを走る作業道と苫東の工場

穂別・坊主山をズーム