�\���x(2077m)

|

|

�@1/25000�n�`�}�u�\���x�v

|

| �O���E���h�Ό��̌������ɖڎw���\���x�������� |

|

| �O���E���h�Ό����߂���Ɣ��l�x���߂��Ɍ����� |

|

| �]�x��͊ό��q�œ�����Ă��� |

|

| �r�����猩���x�ǖ�x�͏d���Ȋ��� |

|

| �����ƕ������グ��Ό� |

�@�\���x�͌��킸�ƒm�ꂽ�k�C�����\���閼�R�ŁA�[�c�v��E���{�S���R�̈�R�ɂ��I�肳��Ă���B�\���A������ł���A�����������ł͐����Ȃ�2000m�����̈�p���B���̑��ɂ��Ԃ̕S���R��A�������k�C���S���R�ɂ��Ȃ��Ă��āA�R�̈��D�ƂłȂ��Ă��N�����m���Ă��閼�����̖���ƌ�����B����ȉ₩���̈���A�L�j�ȗ��̓x�d�Ȃ镬�ɂ���Q���r��ŁA���̎R�ƕt�������Ă����n���ɂƂ��Ă͏��n�̌��Ƃ������鑶�݂ł������B���݂̏\���x�͎����I�ɂ͏��X�Ɋ������ւƌ���������炵���A���Ȃ��Ă��ΎR��炢�͓��ɓ���čs������K�v�����肻�����B�Ƃ�����A�]�x�䂩��͍L���o�R��������ւƑ����Ă��āA�ď�ɂ͓����O�̑����̓o�R�҂œ�����Ă���B�������A���l�Ƃ��ẮA�ΎR�I��̓o�R���͕����Â炭�A�Ԃ����Ȃ����A���̎R�ɓo��̂ł����͂��k�̎c�鍡�̎�������ԗǂ��Ǝv���Ă����B�]�x�䂩��\���x����܂ł̖�5km�̋�Ԃ͕��̗n�◬�ɂ��L�X�Ƃ����ɎΖʂ��L����A���������������̎����̃X�L�[�o�R�͐��ɉ��K���̋ɂ݂ƌ����邩��ł���B

�@�����A���T�̎R�͋x�݂ƌ��ߍ���ł������A�}�s�I���̓V�C�\��œ����e�n�̎R���������Ă݂��Ƃ���A�\���E�����ӂ�24���Ԃ�ʂ��Đ���\�z�A����������܂炸���̓��̎R�s�����߂�B��N�A�Ō�܂ŃX�L�[���y���ނ��Ƃ̂ł���R��ł���A���N�̐ϐ�ʂł���ΊԈႦ�Ȃ��Ԃ��~�肽�Ƃ��납��X�L�[��t�����邾�낤�Ƃ̐S�ς���͓I������B�]�x��͉����A���̋z�����܂ꂻ���Ȑ�A�I�v�^�e�V�P�R����l�x�Ȃǖڈڂ肵�����ȉs���O�ɁA�\���x��I���Ƃ�����������Ȃ�������ꂽ�B

�����̓o�R�҂�ό��q�œ��키�]�x�䂾���A����������Ƃ�����B�B��g�C�������郌�X�g�n�E�X���܂��Ă��邱�Ƃ��B���̉��̃g�C�����܂��Ă���A���̎���̎ΖʂɃe�B�b�V�����U����Ă����͉̂��Ƃ������Ȃ������B���̉w���x���Ƃ͌���Ȃ����A���߂ĉ��̃g�C�����炢�͊J���Ă����Ă��炢�������̂��B�ό��q���悹����^�o�X��������~�܂��ē��키���A�X�L�[��t���Ė]�x����X�^�[�g����B���E���ǂ��������������������邪�A�����̓}�C�y�[�X�A�����炸�}�����������i�ނ����Ȃ��B���Ɉ�ۓI�Ȃ̂͐�k�����яo�����n�C�}�c�̌������Ɍ�����x�ǖ�x�ŁA���̎R�e�����Ɍ����Ȃ��Ƃ��B�A�����̑��̎R�X�����ꎞ��Â��ΎR�ŁA�N�H���i���Ƃ������Ċј\�����̎R�Ƃ͈Ⴄ�B���ꂩ��̋G�߁A���̎R�͑S�R���ɕ����A�Ԃ̖��R�Ƃ��Ă̍ʂ�𑝂��čs�����Ƃ��낤�B

|

|

| ����͂��������B�撣���ĉ������̃G�[�������炤 | ����ɓ����B�v�X��2000m������ |

|

|

| 2000m��̃s�[�N�ɁA�`����2����������� | �\���x����̏���ʉ߂��闷�q�@�A�T�n�����s�����E�E�E |

�@��X�͉Ό��O�ւ������Œ����ɒH��B��s�҂̃g���[�X���}�s�ȉΌ��ǖʂ������Ă���A�ꌩ���藎����̂ł́c�Ɗ����邪�A����͖ڂ����o�ŁA�ʉ߂��Ă݂�ƎΖʂ̊p�x�ɂ͈ӊO�Ɨ]�T������B�Ƃ͌����Ă��A�o�����X�������ΐ��\���[�g���͂��藎���邾�낤�B���܁A62�|�U�Ό�����̕@��˂��悤�ȗ����L���Y���B�Ό��ǂ̃g���o�[�X���I����ƍL����ʂƂȂ��ăO���E���h�Ό��k�����̕��n�ƂȂ�B�^�����ȎO�p�`�̏\���x�ɂ̓S�}���̂悤�Ȃ��̂��_�X�ƌ�����B�����Ǝv�������ǂ�����Ɠo�R�҂ŁA�O�p�`�S�̂ɑ��Ă͂��܂�ɔ����ȑ��݂Ȃ̂ŁA�قƂ�ǎ~�܂����悤�ɂ��������Ȃ��B����~��Ă���X�L�[���[�ł����A���̓����͑S���Ƃ����Ă悢�قǖڂɂ͉f��Ȃ��B��X�̓X�L�[���f�|�A�c�{���̓��ݐՂ��_�X�ƌ�����o�R�����[�g��H�邱�Ƃɂ���B

�X�L�[�������Ȃ��������͌y���A�K�i��ƂȂ�����ʂ��������A���x���҂��B�\���x��30�N�Ԃ�A�V�N���͐V�s�[�N�ւ̂���ƕς��Ȃ��B�������A�������Ă��̐��V�ł���B����̌��ɓ����A���悢��S�[���͖ڂƕ@�̐�ƂȂ�B���ォ�牺���Ă����A�ꌩ�x�e�����Ǝv����n�C�J�[����u�܂���₠��̂ŁA�ł炸�Ɋ撣���ĉ������v�Ƃ̃G�[�����B�u�����A�ł��A�����ł���H�v

���{���ŕԓ����邪�A�ςȊ�����ꂽ�B����ȏꍇ�A���̂悤�ȔN�z�̓o�R�҂Ƃ��Ă͔��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂�������Ȃ����A���Ă��Ȃ������̂����炵�傤���Ȃ��B���m��ʐl�ԂƂ̘a��}�邱�Ƃ͓���B����ł���������̂�������Ȃ��Ɛ_���Ȏp���ŃS�[�������߂����A���ǂ̂Ƃ���͉����Ȃ������B

����͂������ɓ��{�S���R�I

�o�R�҂̑��������������A�����360���S�������ȑ�p�m���}���B���̈������������ŁA�Ⴊ�L�x�Ɏc���Ă��鍡�̂��̎����ł�����A�����ƒJ�Ƃ̖��ĂȃR���g���X�g���������\���Ƃ����������n���̂�����i�����o���Ă���B���̒��ł��A��͂�x�ǖ�x�Ɣ��l�x�������̋߂��������Ĕ��͖��_���B���������ʊx������̕�X����ۓI�ł���B�܂����ʎ��ӂ�[���x�A���������R�Ⓦ���ȂǁA��R��R������������Ȃ��B����̂��̓��킢��������悤�ȑf���炵���ɂ������Ƃ�A���Ԃ��o�̂����Y��Ă��܂��B

�@����u�̉��ɃX�L�[��u���Ă������Ƃ���������R�Ƃ���B����u�̌X�͎v�����قǂ̂��Ƃ��Ȃ��A�����ڂ̋}�s�����x���ꂽ���D���B�X�L�[�Z�p�̖��n���ɂ�鎩�M�̖����������炵�����s�Ƃ�����B���K�ɉ��~����X�L�[���[��K�ڂɁA��X�̓c�{�ŃX�L�[�̃f�|�n�_�ڊ|���Đ^�������ɉ���B�C���̏�ł͂������Ă��܂��\���x��ΖʁA�ߌ�̐�ʂ͕����Ă͂��邪���K���̂��̂ŁA�܂�ŃQ�����f��Ԃł���B���Ă̗z�C�̒��ł̃X�L�[���~�͂��̎����������ґƌ����邾�낤�B�Ƃ͌����A�r���ł͊���̂����������ʓ|�������Ȃ��Ă��܂��قǂ̃����O�R�[�X�ł������B(2013.5.26)

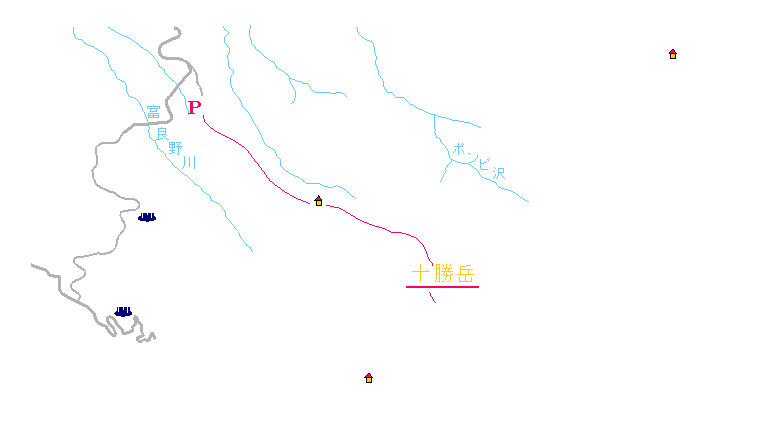

�y�Q�l�R�[�X�^�C���z �]�x�� P 8:50 �� �\���x���� 10:10 �� �O���E���h�Ό��� 11:30 �� �\���x���� 12:25�A�V�� 13:00 �� �O���E���h�Ό��� 13:20 �� �]�x�� P 14:20 �@�@ (�o�� 3����35���A���� 1����55��)

�y�����o�[�zsaijyo�A�`����2�̎艷��

�i�����j

�@

�@

�@

�@

�@