ポキャップ山(761m)

|

|

1/25000地形図「太

陽」

|

| 頂上への稜線は痩せている |

|

| 砂防ダムに車を置く |

|

| 左股沢は荒れた感じの小沢となっている |

駿馬の里といえば日高地方だが、新冠町もそのうちの1つで、新冠湖へ向かって走って行く車窓からはサラブレッド銀座○丁目という変った案内板が所々に見え、海側から1丁目、2丁目、…と山側に向かって数キロに渡って続いている。もちろん辺りに街などはなく牧場風景が広がるばかりだ。我々が泊まったのはサラブレッド銀座駐車公園という水洗トイレの備わった立派なパーキングエリアで、二日間そこにお世話になった。道の駅のような賑やかさがないだけに、実に静かで良く眠れるのが良かった。眼下に広がる新冠川の河川敷も牧場となっていて、駿馬が自由に動き回っている姿を眺めることができる。駿馬といえば大方の人間はやはりオグリキャップの名を揚げるだろう。今回のポキャップ山の名をKo玉氏から始めて聞いた時には、さすがに新冠では山にまで馬の名を付けたのかと思った。競馬とは全く無縁の私でさえ、○○キヤップという名には競走馬をイメージさせるものがあるのかもしれない。ちなみに“ポキャップ”の名はアイヌ語地名で、オグリキャップとは全く関係ないようである。下部の湿地という説が有力のようであるが、正確なところは判らない。詳しいところはあまいものこさんの記録の山名考の方を見て頂きたい。

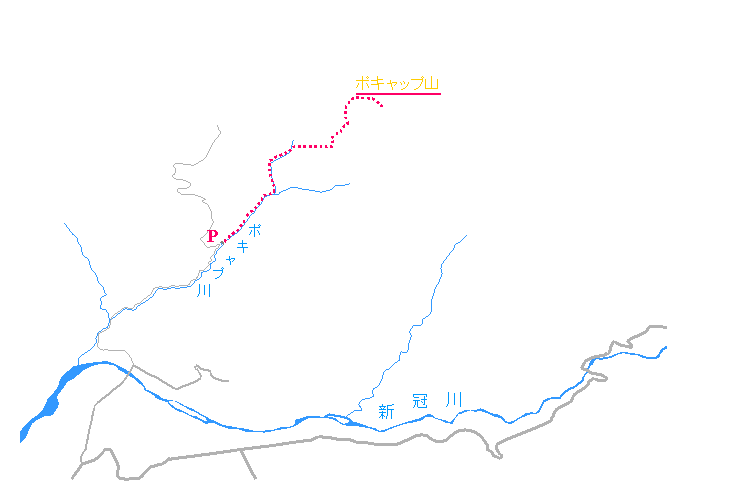

地形図に載っているポキャップ川沿いの林道から入る。林道が川から別れるところで砂防ダムとなっていて、そこが予定の入渓地点である。河原は広く、作業道跡等を利用しながら上流へと進んで行くと15分で290m二股となる。そのまま本流を進むことも可能だが、頂上へは直接は突き上げていない。地形図上ではけっこう急峻な地形となっていて、滝の一つや二つは間違いなく出てきそうな感じである。我々としては頂上を踏むことが優先順位第一位なので、ここはやはり楽そうな左股へと逃げることにする。左股は流木等で埋まっており、かなり荒れた様子である。ここにも未だ7年前の台風10号の爪痕が残っているようだ。

コンタ380mで小沢が流れ込む二股となる。そのまま進んでしまうと頂上からはかなり逸れた方向へと向かってしまうため、小沢へと入ることにする。ただし、小沢の流れは細く、しかも階段状に急傾斜で上に向かっていて、ひょっとして水流はすぐに切れてしまうのではないかと不安になる。距離を考えれば、籔への突入はまだまだ早過ぎる。途中、斜面を駆け下りる水流を見るが、湧き出し水であった。おかげで肝心の水流はさらに細ってしまうから堪らない。少し先で綺麗に切られた倒木を発見、どうやらこの付近までどこからか道が入り込んでいるようだ。ここは早い段階でその踏み跡へ逃げて、少しでも頂上への距離を縮めておくのが得策である。

Ko玉氏の“指示”で右岸の斜面を上がってみると、確かに薄っすらと踏み跡が続いていた。辺りの笹薮は膝までも届かず、少し手入れを怠った芝生とでも表現した方がよいくらいである。ふと見ると、Ko玉氏とチロロ2さんが小沢の流れに沿って一生懸命にトレースしている最中であった。わざわざ何であんな歩き辛い所を選んで歩いているのだろう?

つい、そう見えてしまった。視点が変った私には滑稽にさえ感じられるから不思議なものだ。しばらくは高見の見物を決め込み、森に潜む動物たちの視線からいつもの我々を見てやろうと思ったが、時間的なこともあって声を掛けることにした。Ko玉氏は満足気に上がってきた。獲物を目の前にしたピークハンターの顔とでも表現すればぴったりの笑顔である。

|

|

| 頂上に設置された林班界の境界石 | ポキャップ山頂上の境界見出標 |

時間が経って緑色になった歩道をピンクテープに沿って辿って行くうちに、緑色の集材路が現れ、さらに進むと明らかに車が入ったと思われるタイヤ痕が残る作業道となる。ここまで来れば残り約500m、たとえ強烈な籔漕ぎが待ちかまえていたとしても間違いなく頂上は落とせる圏内である。ひょっとしたら、ここからが一般的(営業登山でこの山を使っていれば…)には登山なのかもしれない。傾斜はほとんどなく、しかも籔は薄い。地形図上550m〜650m付近の平坦地に入ったようである。Web上で昭和30年頃のポキャップ山の熊撃ちの話を読んだが、その舞台となったのがおそらくこの平坦地であろう。今はヒグマの痕跡すら見られない。前方には急傾斜の頂上斜面が目前にまで迫っていた。

急斜面にもシカ道は続いている。とはいえ、スパイク地下足袋でさえちょっと気を抜けばズリ落ちそうな感じである。ぐんぐん標高を稼ぎ、樹林の間からは新冠の平野が広がって見える。さらに上がって行くとさらに傾斜が増し、さすがのシカもトラバースしているようである。我々もシカに習って左側へと大きく回り込んで稜線へと抜けることにする。籔の背が低いのと、薄いことはラッキーであった。

|

| 下りは林道を利用、距離はあるがしっかりと続いていた。 |

稜線上は細く、特に我々が登ってきた南面は切れ落ちている。だいぶ西側に出たようで、稜線上のアップダウンを繰り返さなければならないようだ。ただし、シカ道とは違って、明らかに人間が付けたと思われるかなり明瞭な踏み跡が頂上へと向かっている。場所によっては小ピークをきれいに巻いており、さすがにここまではシカではできないだろう。小ピークごとに赤い「林班界見出標」のプレートが付けられており、おそらくは森林管理所で現在も使っている歩道と思われる。ポキャップ山の頂上はそれまでの小ピークとは違って、明らかに頂上と思われる高みとなっていた。三角点はなく、その代わりという訳ではないだろが、林班界を示す標石が埋められていた。よく三角点と間違える対角線十字のものである。すぐ上の樹木に付けられた見出標にはポキャップ山と書かれていたが、誰が書いたものかは判らない。北東側へ一本尾根が入っていて、地形図を見ればここが間違いなく頂上であることが確認できる。期待していた頂上展望は樹林に覆われていることもあって、ほとんど無いに等しい。もっとも、これは予測していたことではある。

下りはタイヤ痕のある作業道をそのまま下ってみることにした。稜線の反対側に逸れることさえなければ、地形図上の林道終点へは必ずつながっているはずだからである。途中、小沢へ入ることがなければきっとここでこの林道へ飛び出したであろう沢との交差地点を通過する。ここは沢によって少々侵食されているため、背の高いRV車でもなれければ往生してしまうところだ。普通車レベルで考えれば、きっとここがポキャップ山の登山口となるだろう。さらにこの林道は途中二ヶ所ほどが分岐となっていて、情報を持たなければ支線林道の終点であるポキャップ山まで500m地点への到着は難しいかもしれない。

ポキャップ山は歩道やシカ道等を少々整備することで、間違いなくハイキング登山の定番の山となる。また、ポキャップではなくオグリキャップ山とでも改名すれば、話題性もあって町おこしの1つの材料にもなるだろう。しかし、頂上展望の悪さは明らかにリピーターを呼び込むだけの魅力には欠けている。であれば、いつまでも今のままの里山が良い。北海道の山の魅力とは、だれでも簡単には入れないあたりにその核心があるように思う。(2010.7.19)

【参考コースタイム】ポキャップ川砂防ダム P 8:30 → 290m二股 8:45 → 林道終点 9:40 → ポキャップ山頂上 10:20 、〃 10:45 → ポキャップ川砂防ダム P 12:05 ( 登り 2時間、下り 1時間45分 )

【メンバー】Ko玉氏、saijyo、チロロ2