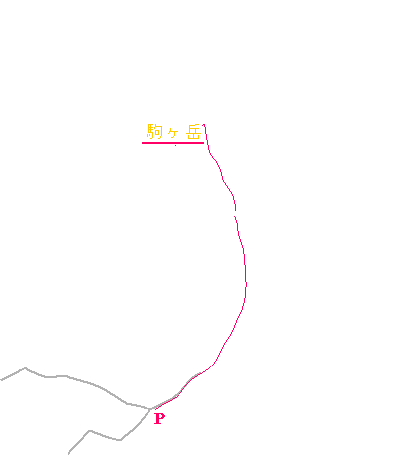

駒ケ岳(1131 m) ・・・頂上が4ランク存在していた山

|

|

1/25000地形図 「駒ケ岳」

|

| 駐車場手前1km地点に車をとめてしまった |

|

| 途中から見た大沼は鏡のようだった |

|

| せっかくの駒ケ岳だったが、頂上部はガスの中 |

|

| 途中から見えた剣ヶ峯 (中央がP1岩峰) |

|

|

最後の二股も見た目よりは簡単 (Ikkoさん提供) |

長い間、馬の背までしか入山が許されていなかった駒ケ岳だが、昨年から「法には触れない」との遠まわしな表現で剣ヶ峯への立入りが許された。有名どころだけに、解禁ともなれば誰もが入り、何か事故でもあれば管理者責任が問われる時代でもあり、難しいところだ。標識では子供だましのように馬の背を頂上としているが、まあ、これで納得できる登山者がいればそれが良いということだろう。もっとも、近年では御嶽山の噴火によって50名以上もの登山者が亡くなっており、活火山というリスクについても、剣ヶ峯の急峻な地形ということについても、自己責任を自覚しない登山者は登るべきではない。ついでに言うなら、家族にもそのリスクは了解してもらう必要がある。

駒ケ岳の登山事情について何も調べずに現地入りした私としては登山口が判らず右往左往させられた。もっとも、国道を素直に走っていれば「駒ケ岳登山道」の標識があり、難なく到着していたことだろう。登山口が判らぬまま山へと向かうが、走っているうちにゲートを二ヶ所ほど通過、道も荒れてきたので頂上まで3kmの標識のところに車を置くことに。約1km歩いたところで、広い駐車場のある立派な登山口となる。往復2kmの余計な歩きとなるが、山ヤならウォーミングアップと考えよう。車は二台ほど。登山はシーズンオフといった雰囲気であったが、下山時には続々と登って来た。さすが有名どころである。

登山道は広く立派で、大きな雨裂も見られる。火山特有の砂礫の歩き辛い登山道をほぼ直線状に登って行くが、傾斜もあまりなく単調な登りに少々厭きてくる。それでも少しずつでも上がっており、大沼公園の沼が鏡のように見える。目指す剣が峰は雲の中だが、そうそうやって来られるわけではないので、登るしかない。出発して1時間10分ほどで「頂上」となる。任意の規制ではここが最終地点となるが、ここまでだけでは単調過ぎてつまらない。ここからは自己責任で、張られた綱を跨ぐ。

剣ヶ峯へはどう行ったら良いのか?

とりあえずは標識が示す方向へと進む。ところが、台地上はどこでも歩ける感じで、適当に歩くしかないようだ。そのまま標識を探しながら進んで行くうちに砂原岳方面への分岐で剣ヶ峯の標識を見る。示す方向を見れば剣ヶ峯の山肌には薄っすらと踏み跡が見える。ここからがやっと登山といった感じになる。何より眺望が良い。崖斜面の向こうには昨日泊まった森町市街が見え、八雲方面へと海岸線が続いている。細々と続く踏み跡を辿って行くと、少し開けたところで「剣ケ峰山頂」の看板となり、えっ!・・・

と思った。しかも、1131mとまで表示されているから呆れてしまう。剣が峰の岩峰の連なりが真正面に見え、「望岩峰台」とでもした方が妥当かと思えたが、ここで登頂としてもらいたい管理者側の思惑があるのだろう。でも、嘘の表示は良くない。実際のところ、そんなので満足できるものなのだろうか?

私なら、これで登頂したとはとても思えない。踏み跡はさらに続き、少し下り始めるが目指す剣ヶ峯最高地点はこの先である。

|

|

| 届きそうで届かなかった駒ケ岳最高地点 | 頂上らしいP2から砂原岳を望む |

少し行った先で上へと向かうようにピンクテープと踏み跡がある。最高峰はどうやら正面に見える岩峰(通称;P1)のようで、この岩峰を回り込むように左側へと移動して登り詰める。さて、いよいよかと思ったが、最高地点へは行けなかった。すぐ横に見える最高地点の岩峰頂上までは4〜5mくらい。赤岩のトリコニー岩の最後の部分に似ている。スラブ状の右側にはクラックが走っており、そこを手がかりに左下部のバンド状に足を乗っければ頂点には触れそう。だが、一番の問題は取っ掛かりがないこと。何とも残念だったが反対側の広く頂上らしい高み(通称P2)へ行ってみることに。こちらから見る頂上岩峰は、高度感はたっぷりだが、ビレーがあれば登れそうな気がする。ゲレンデとは違ってボルトはないので、自分でピンを打たなければならないが、手がかりは沢山ありそうな感じだ。頂点には下降用にボルトとシュリンゲが残置されており、登る人間は登っているということだ。普通に剣ヶ峰を登りに来た場合、まあこのP2であれば納得できる頂上となるだろう。少し広くなっていて眺望も良く、何よりも頂上らしい。撮影用の金麦を置いて記念写真。今日は一人なのでお茶で祝杯とする。

下山時、頂上岩峰を振り返って見る。意外に真正面からの方がすんなり登れるのでは?

もう一度登り返して岩峰に取り付いてみるが、少し登ったところで考えた。ひょっとしたら登れるかもしれないが、還暦を過ぎた人間がやることではない。夏尾根登山の域を超えているのは確かで、ここに登るのであれば、それなりの準備が必要だ。今回は止めよう。そう考えつつ、後ろ髪を引かれる思いで下山の途に就く。(2016.9.25)

|

|

ガスが開けて視界が広がった P2から見たP1(中央の岩塔)と砂原岳(奥) |

【参考コースタイム】 頂上まで3kmの表示P 7:20 → 馬の背頂上 8:30 → 剣ヶ峰P2頂上 9:30、〃発 10:00 → 馬の背頂上 10:50 → 頂上まで3kmの表示P 11:35 (登り 2時間10分、下り1時間35分)

【メンバー】 saijyo

後日談・「金麦」剣ヶ峯頂点へ・・・

ひょんなことから、再び剣ヶ峯へと向かうことになる。9月25日の山行からわずか13日目である。mocoさんに会って、最後のひと登りが出来ず悔しかった旨を話したところ、うちの夫なら登れるかもしれないとのこと。早速、家に帰って先日の写真をメッセンジャーで送る。Tさんは見た瞬間に「登れる」との判断、やった! と思った。さすがクライマー。日程を早速調整、この日の計画となる。参加者は予想よりも膨らんで総勢7名。

|

|

|

金麦を手に頂点に到着 mocoさん提供 |

駒ケ岳登山口で準備しているとmocoさんから大事件!との報。Tさんが背中の筋を痛めたらしい。これはヤバイ・・・ ふだんから薬物とは縁遠いと言われているTさんにmocoさんが湿布を貼って鎮痛剤を呑ませている。mocoさんが登攀具一切をザックに入れ、山中泊よりも重い状態で登山口を後にした。mocoさん、何ともパワフルだ。晴れてはいるが、風は強い。

500mほど進んだ地点で「金麦」を忘れてきてしまったことに気付く。まあいいか・・・ と思ったが、回りは許さない。なぜなら、この日の山行は剣ヶ峯頂点に金麦を立てたいと、私がmocoさんに懇願したことから始まった計画だった。結局、ザックまで降ろさせられたため、還暦を過ぎたいい大人が金麦を取りに今登って来たばかりの道を登山口へと戻る。後で考えたが、そもそもこの日の目的は私が頂点に立つことではなく、金麦が頂点に立つことだったようだ。

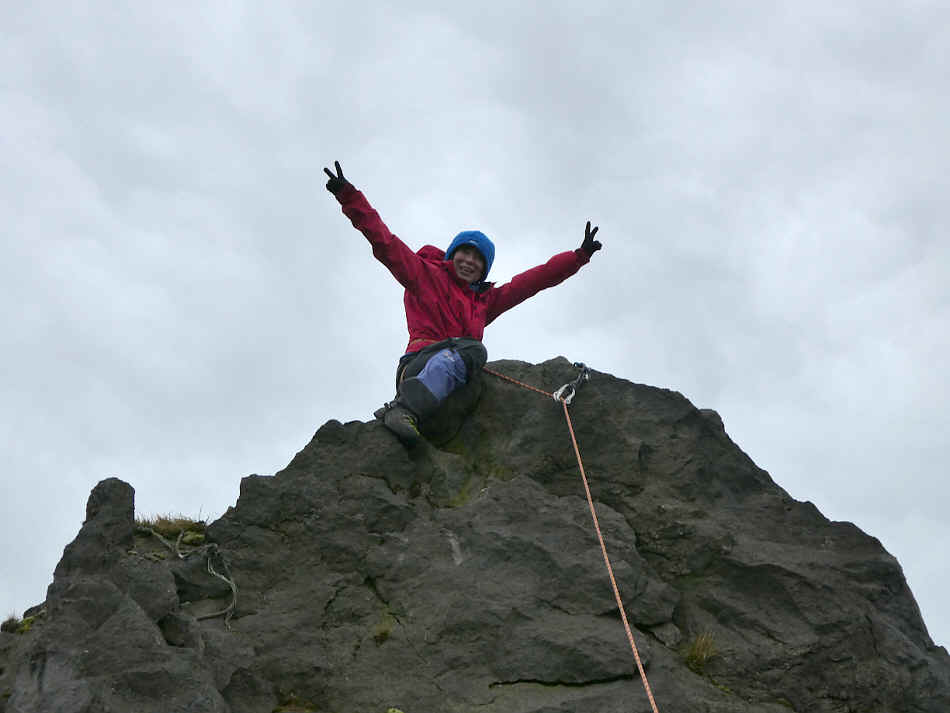

この日の剣ヶ峯は強風で風が冷たい。「剣ヶ峯山頂」の看板を過ぎて、第三番目のとりあえずは頂点と言われているP2手前でチロロ2さんとチロロ3さんが待っているとのこと。山頂を越えたのだから、とりあえずは駒ケ岳制覇である。そしていよいよP2となる。ここからが未知の領域だ。山遊人さんは寒さに震える二人を連れてP2から下山となる。準備するTさんとmocoさん。Tさんは普段から薬を呑まない人とのことで薬の効きが抜群にいい。とりあえず痛みは解消したらしい。いよいよだ。P2から見て名づけて“四段テラス”はガスって見えず、結局裏側のスラブ状から登ることになる。ふとみると、確保用のボルトも残置されており、頂点の三本のボルトを合わせると、大抵はこちらから登っているのだろう。Tさんは取付くとすいすい登って行き、あっという間に頂点に立つ。見ていてさすがだった。

こうなるとトップロープ、金麦をポケットに私も登らせてもらう。頂点は凄いところだった。駒ケ岳全体の頂点であり針先である。360°の眺望とはよく使う言葉であるが、ここの場合は上も下も全てが入り、言わば3Dの360°である。赤岩の岩峰の頂点とは違って、名実ともに駒ケ岳という一つの大きな山の頂点だ。失敗だったのは、金麦を頂点に立てずに手で持ってしまったこと。手で押さえても立てるべきだったと今になって後悔している。(2016.10.8)

◇◇ 山行写真 ◇◇

トップですいすい登るTさん (Ikkoさん提供)

Tさん、登頂に成功!(Ikkoさん提供)

mocoさんも登頂

頂点から下を見る (mocoさん提供)

へっぴり腰だが、とりあえず私も (Ikkoさん提供)