観音山(684.0m)

|

|

1/25000地形図「熱

郛」

|

| 取り付きまで500mの除雪終点に車を停める |

|

| コンタ320m付近からは期待通りの疎林の痩せ尾根 |

|

| 樹氷が点在する緩い大斜面を行く |

|

| 樹氷が美しい |

|

| 頂上から幌別岳方面を望む |

道内には「観音」の名が付く山は3つある。一つはご存知「八剣山(観音岩山)/札幌市南区」、もう一つはエリモの観音岳、そして今回登った黒松内の観音山である。いづれの山もおそらく、地域に信仰が根ざし、直接的にせよ間接的にせよ、その影響からその名が付いたものと思われる。観音山は蘭越と黒松内・寿都の境界となっている幌別山地主稜線の西側に位置し、少なからず存在感のある山である。この山塊は、地味ではあるが700m〜800mの山々が連なり、マニアの間では静かな山行をじっくり味わうことのできる、とっておきの山域となっている。

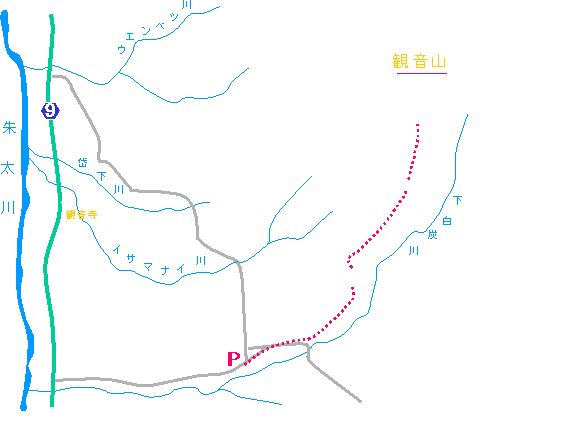

下白炭川・右岸側の比較的細い尾根に取り付くことにする。尾根末端に取り付こうと近づくと、ラッキーなことに尾根筋に沿って古い作業道が続いていた。上手い具合に尾根筋と共に標高を上げて行く。ひょっとしたら、かなり上部まで利用できるのでは…と期待するが、この作業道は276m標高点のあるポコ手前までであった。付近は植林地だったのか、トドマツの針葉樹林帯となっていて、その密度はかなり濃く、日中でも薄暗い感じである。樹林帯さえ抜ければ状況が好転するのでは…つい期待してしまうが、今度は潅木にツル植物が絡みついた、さらに嫌らしい状態となる。こんなところでアゴを出していたのでは、いつになったら登頂できるものやら…ついつい弱気の虫が騒ぎだす。

|

|

| 最後は同時着 | 霞む寿都湾と母衣月山 |

コンタ320m付近からは期待通りの疎林の痩せ尾根となる。こうなればスピードは徐々に増し、残りの距離はどんどん消化されて行く。431m標高点を過ぎた辺りからはさらに様相が一変、樹氷が点在する緩い大斜面が広がり、ツアースキーには格好の白銀の世界となる。冬山の素晴らしさとは、こんな斜面に自分自身のシュプールを刻み込む瞬間に他ならない。そう感じずにはいられぬような素晴らしい雪面の広がりである。さらに登って、左側へ若干回り込むと、登ってきた尾根筋の背後に、黒松内低地が広がってくる。夏の沢登りでも同じだが、一歩進むごとに平地がダイナミックに広がって行く様は、これぞ登山の醍醐味であり、この瞬間を味わうために山へ登りに来ているのだと言っても決して言い過ぎではないだろう。

詰めは、眼前に現れた最後の頂上丘陵である。樹木もほとんどなく、いかにも頂上といった感じである。美味しい料理を食べていて、最後に自分の一番好きなもの食べる傾向がある御仁ならきっと理解できるであろうが、僅か10m程度の標高差しかない登り詰めた先にその素晴らしい頂上は待っている。当然のことながら、誰だって気持が高ぶらずには居られない場面である。粋なKo玉氏、直ぐにも登りたいという衝動を抑え、チロロ2さんに先を譲る。一部始終を離れて見ていたが、最後は同時の登頂であった。Ko玉氏も一時は先を譲ろうと考えはしたが、さすがに自身の逸る気持を抑えることは出来なかったようである。それだけ素晴らしいクライマックスだったということである。

期待に違わず、頂上の展望は素晴らしい。雪雲のため少々ガスってはいるが、登ってきた方向には黒松内低地が広がっている。幌別山地の主峰(最高地点ではない)・幌別岳はひと回り大きな山容で迫ってくる。目を北に転ずれば薄っすらと寿都湾、その向こうには先日登った母衣月山、その先の弁慶岬は霞んでいる。一説によれば、頂上には観音像が鎮座しているという噂も聞いたが、これはガセネタであった。ウォーンと正午のサイレンが鳴っている。札幌・朝発のわりにはまずまずの成果である。半年の間、貼りっぱなしにしていたシールをとうとう剥がす時がきた。滑らぬのではないかと少々不安ではあるが、シールを付けたままよりはマシだろう。滑りに全く拘りのない私としては、途中少々の登り返しもあり、糊がくっ付いた滑走面も功を奏する下降であった。(2009.1.11)

|

| 山の名となった黒松内最古の寺「観音寺」 |

【黒松内・観音寺】

道道9号線を黒松内から寿都方面へ移動する途中、左側の車窓に丸山が見える辺りで右側に観音寺という黒松内最古の寺が見えてくる。一見、寺とは思えぬ感じであるが、創建が安政6年というから、北海道内にあってもその歴史はかなり古い方にランキングされる。榎本武揚や北垣国道(明治時代の政治家、男爵、琵琶湖の疎水で有名)といった日本史に名を連ねる錚々たる人物も黒松内山道通行の折に参詣したそうで、そのときの署名版は現在も残されているとのこと。その後、位置が変わり建てかえられて現在の建物となる。戦後の昭和20〜30年代、観音寺のお祭りには多くの人たちが集まり、縁日も行われていたようで、地区の信仰の中心となって賑わった時代もあったようだ。付近はこの寺に因んで観音岱と呼ばれている。おそらく、観音山の名も、この寺に因んだものであろう。

【参考コースタイム】白炭・除雪終点 9:00 → 尾根取り付き 9:10 → 観音山頂上 12:00、〃発 12:30 → 尾根取り付き 13:35 → 白炭・除雪終点 13:40 (登り 3時間、下り 1時間10分)

【メンバー】ko玉さん、saijyo、チロロ2