神居尻山(947.6m)

|

|

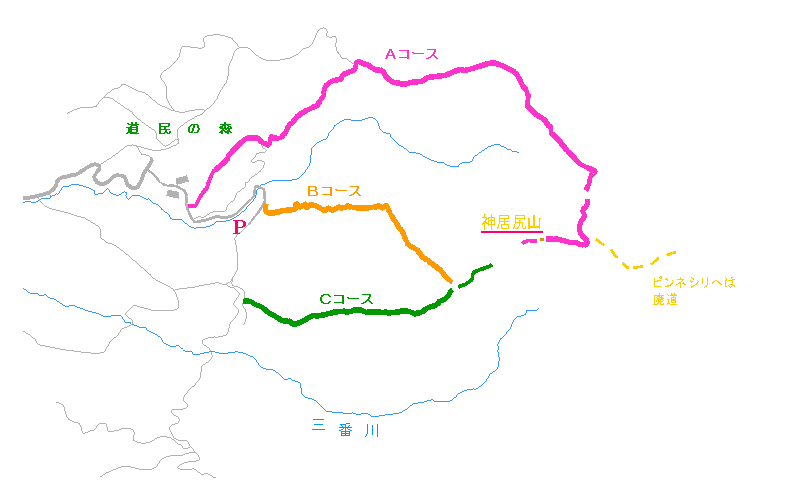

1/25000地形図「南幌加」「ピンネシリ」

|

|

| Bコースに近い整備された駐車場に車を停める | Bコース、まずは階段登りから始まる |

|

| 神居尻山頂上にはケルンも積まれている |

厚田川周辺の山々を見てみたい、先日のピンネシリで視界が利かなかったこともあり、今回はとなりの神居尻山へ登ってみることにした。朝寝坊してしまい大雪山の紅葉狩りに失敗したというのが正直なところであるが、この山を再訪してみたいと前々から思っていたのは事実である。この山との出会いは20数年前にさかのぼる。当時は「道民の森」も登山道もなく、神居尻山へ登るには積雪期に登るのが普通であった。今ほどの知名度もなく、訪れるパーティも稀有だったように思う。最初にチャレンジしたのは現在のAコース末端からであったが、この時はリーダーで入ったにもかかわらず登山靴を忘れてしまい、ジルブレッタに長靴を縛り付けて登った。もちろん頂上へなど届くはずもなく、途中で時間切れ、下りのスキーは散々であった。

二回目は隈根尻山から入ったパーティとの集中山行の時で、P山の会の大先輩であるK氏と二人での入山である。この山域は豪雪地帯であるため雪庇が予想以上に発達しており、落とし穴にでも落ちるようにスキーごと雪庇を踏み抜いてしまった。雪庇から落ちたのはこの時が初めてで、慌てたことは言うまでもない。しかも、長い枝尾根を登り詰めてやっと頂上への稜線到着かと思ったら、登り詰めた先が雪庇の壁となっていて経験不足の私はダメかと簡単に諦めた。しかし、ベテランのK氏はいたって冷静で、はいていたスキーを手に持って少しづつ削って行き、終いには見事稜線上へと飛び出した。今でもこの方法は時々使わせてもらっている。本で学ぶのも良いが、経験豊富な先輩と山へ行くことは、それだけで十分に勉強になることをつくづく感じさせられた。そんなこんなで思い出深い神居尻山である。

|

|

| 避難小屋の向うにはペトツルンベ山も大きく姿を見せている | 936mピークの向うには芦別岳や夕張マッターホルンの姿も |

|

| 本峰に刻まれた登山道にも木段が延々と続く |

|

| 見ているだけでも疲れそうな木段 |

|

| 途中からは樺戸・三角山の雄姿も眺めることができる |

|

| 振り返ると当別川上流部の平地が広がっている |

その後、子供二人を連れて道民の森のキャンプ場へ泊ったが、その時には驚かされた。なんと、あの神居尻山に登山道ができているではないか…早速、子供を連れてBコースから登ってみた。中国・泰山のようにどこまでも階段が付けられていたが、残念ながら歩幅が合わない。しかし、公園内でも歩いているかのように完璧に整備されている。一部の山ヤのみの領域だった山がファミリー登山の山と変わっていた。頂上に着いて二度驚く。山小屋までもが建てられていた。ひょっとしたら売店もあるのではないかと思われたが、さすがにそこまではなかった。そう思っても不思議ではないくらいに真新しい施設ばかりであった。

あれから20年ほど経つ。同じコースから登ってみるが、20年も経つと登山道もなかなか貫禄が出てきた感じである。というよりは、普通の登山道になっていたとでも表現した方が当てはまるのかもしれない。相変わらずの木段はコンタ700mの頭まで続く。コンタ700mからは緩い登りとなって一息つけるところだが、真正面に見える頂上部への木段は一体何段あるのやら。少なくても本峰の山肌に刻まれる登山道全てに細かな横線(木段)が入っている。見ているだけでもどっと疲れてしまいそうな光景である。842mピークでCコースと合流、ここから先に再び長い木段が待ち構えている。途中、稜線の右側がかなりの急斜面となって落ち込んでいる。右側前方には双耳峰である936mピークも見えてくるが、この山の南面は冬期であればヒマラヤ襞のような迫力ある姿を見せてくれる。この山の山名・カムイシリ(神の山)はこの辺りの神々しさがその所以であろう。

|

| 「何だかいいところ」と思えた865m小ピーク |

さて、いよいよ頂上に向けての階段登りである。ここは“急がず焦らず”に尽きる。そう考えると心なしか気持も楽になる。若い頃には○○山を何時間で登ったということが1つの勲章であり、自慢でもあったが、そんなものは体育会系の若者が本気を出して臨めば、いとも簡単に塗り替えられてしまう安価な勲章である。それよりも、この山と如何に深く繋がりが持てるか、理解を深めることが出来るか、さらには自分にとっての山人生をどう悟るか、これが中高年登山者の気概であろう。そんなことを考えてふと気付くと思惑通り頂上が間近に迫っていた。

20年ぶりの頂上展望は以前とはまるで違っていた。何が違うかといえば、当時は札幌からいつも見ていた遠い山の頂上に立てた感慨や、延々と続く山並みの素晴らしさに少なからず感動したものである。ところが今回立ってみて、周りの山並みは皆愛着を感じる山ばかりとなっていた。端的に言えば、360°新鮮味はまるで感じなくなってしまっていたということだ。ピークハンターのKo玉氏であれば、ここから見える山は100%登り終えたものばかりで、なおさらそう感じることだろう。ピークハンターとしてシャカリキになることの一得一失を感じる。届かないこと、未知であることもまた山の大きな魅力といえるのかもしれない。とはいえ、ここの展望が素晴らしく、大パノラマを満喫できることに変りはない。頂上に設置された展望板には円錐峰や別狩山、方向を変えて大滝山や徳富岳などマイナーな山々も記されているのには驚いた。ただし、どれだけの登山者がこの板を見てこれらの山々を指呼しているのかは疑問である。このほかにも1415m峰(夕張マッターホルン)や留萌ホロシリ山、小平町の大天狗岳など、見れば見るほど多くの山々が見えてくる。

|

| 936mピークへの途中から見る本峰はかなりどっしりとしている |

高曇りだが空模様が怪しくなってきた。双耳峰の936mピークも久ぶりに踏んでみたいので、すぐに頂上を後にする。下りは短いCコースを予定していたが、この際、Aコースに変更である。途中、にわかに雨脚が速まってきたため、避難小屋でゆっくりビールでも飲みながらやり過ごすことにする。Aコースから登ってきた登山者は脇目も振らず小屋前を通過、雨の頂上へと消えていった。「まだまだ昼時、そんなに急ぐ必要はないのでは?」と一言声を掛けてやりたかったが、余計なお世話と迷惑がられるのが関の山、そこはエールの交換に留めた。少々古くはなったが、相変わらずしっかりとした立派な小屋だ。トイレがないのだけが不便であるが、それを設置した場合の管理が難しいのだろう。冬期は二階の窓からの利用と書かれていたが、極寒にあっては錦の御殿であることに違いはない。

雨も上がったので、やおらもう1つのピークへ向けて出発する。ピンネシリへの縦走コース分岐にはロープが張られている。ロープを跨いで縦走コースへ入ってみるが、すぐに籔が被り始めた。籔漕ぎと何ら変りはないが、足元が見えないだけに突如現われる木段には足をとられそうで注意が必要だ。崩れた斜面でルートを見失い、そのまま籔を漕いで936mピーク手前のポコに出る。このコースを利用する登山者はよほど少ないと見えて完全に廃道状態である。そもそもこの日は籔を漕ぐ予定ではなかったので、今ひとつ気乗りぜず、このポコにて終了とした。

下山時のAコース途中、うまく表現できないが探し求めていた光景に出くわす。865mポコの辺りだが、同行したチロロ2さんが「何だかいいところだね」と一言。ダケカンバの疎林が透き通るような秋空に映えていた。何の変哲もない小ピークの周辺だが、深い秋を感じさせる透明感や明るさ、暖かさなど、神居尻山頂上に以前求めていたノスタルジックなもの全てが満たされている「いいところ」である。こんな場所でテントを張って明日のことなど考えずにのんびり過ごす、そんなことが気軽にできればどんなによいことか。中高年から高年齢へ、まさにその入口にさしかかろうとしている今現在、山を心底楽しむそんな余裕が自分自身に今求められているように思えた。(2010.9.26)

【参考コースタイム】Bコース登山口 P 9:10 → 神居尻山頂上 11:10、〃 11:25 → 神居尻小屋 11:30、〃 12:00 → 920mポコ(引き返し地点) 12:30 → Bコース登山口 P 15:10 ( 登り 2時間、下り 3時間45分 /小屋での休憩時間も含む )

【メンバー】saijyo、チロロ2