広尾岳(1231m)

|

|

1/25000地形図「広尾岳」

|

| 林道終点は小広場となっていて、ここが入山口である |

|

| シカ道に人間が便乗した形で登山道と称している |

|

| 登りは急で細い。必死で登るチロロ2さん |

|

| 途中からは広尾の街と太平洋が見えてくる |

|

| ピロロ岳の後に楽古岳が頭を出す |

|

| 上部は雪と岩の世界、山をやっていると実感できる |

20年ほど前の正月山行でI氏と入山したことがある広尾岳にしばらくぶりに行ってみた。最近ではWeb上にもしばしば登場するようになったが、まだまだマイナーな山といえる。この山に昭和41年に広尾山岳会によって登山道が開かれていたことをEIZI@名寄氏の山行記で始めて知った。今考えれば、当時出会った営林署の人が何週間か前にこの山に登ったと言っていたが、この時には既に登山道があったことになる。また、我々が普通に指す「広尾岳」とは地形図に名称のある1231mピークのことだが、林業界では主稜線上の1269m峰(通称;ピロロ岳)を「広尾岳」と呼んでいる、とも言っていた。林業界と山岳界で同名で二つのピークがあることは北日高・双珠別岳の場合と同様である。地元の人間には意外に登られている山なのかもしれない。正月山行の時は町道から先の除雪はされていなかったので、林道終点までの約7Kmはスキーでラッセルし、尾根の取り付き付近でこの日の行動終了となった。現在の車止めよりも若干入った地点だったと思う。翌日は広尾岳に登ってコンタ950m付近で二泊目、ここで新年を迎えている。紅白歌合戦を聞きながら見た少し離れた大樹町の寂しげな夜景は今でも記憶に残っている。

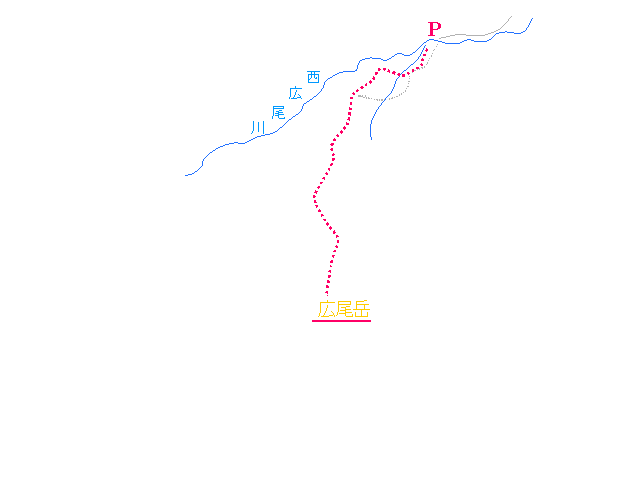

あれから20年、もう登ることはないと思っていた広尾岳ではあるが、喉もと過ぎて辛さのみを忘れてしまったようだ。あの時に歩いた林道は冬将軍の到来には少々早いこともあって、車で難なく通過してしまう。地形図上の林道終点よりも500mほど手前が現在の車止めで、小さな広場となっている。あまいものこさんの情報ではここが登山口とのこと。ここから川を渡って笹薮が被った作業道跡を進むと良いのだが、我がパーティには藪漕ぎ好きなメンバーが揃っていて、そのまま尾根取り付きまで藪漕ぎで進むことになる。尾根に入っても状況は変わらず、こんな状態が仮に頂上まで続くとしたら、行程の半分も進まぬうちに時間切れとなるだろう。無雪期の情報がなければ判断に悩んでいるところだ。

509m標高点付近まで登ると笹薮も低くなり薄くなる。シカ道程度であるが、薄っすら踏跡も確認できる。ひょっとして噂の“登山道”に入ったのかもしれない。踏跡は所々で消えてしまうが、とりあえずは一安心といったところだ。さらに標高を上げると雪渓が現れ、次第に硬い雪面上の歩行となる。動いている分には寒くはなく、スパイク長靴が硬い雪面もしっかりと捉えてくれるため、登りとしては快適そのものである。尾根上を忠実に進みさえすれば、たとえ登山道を見失ったとしてもすぐにまた現れる。この登山道はシカと人間の共用道で、シカが先か人間が先かということであればおそらくシカが先でこれに人間が便乗した形であろう。900m付近は以前の正月山行で年し越したキャンプ地点。この時はここにスキーと泊装備をデポ、ここから先は登山靴でラッセルして頂上へと向かっている。

この地点を過ぎて急斜面にさしかかると徐々にモナカ状の積雪へと変り、かなり歩き辛くなってくる。ただし、二番手以降に廻ればぜんぜん何でもない。息を切らせて登りきると1100mのコブに飛び出して展望が広がる。振り返ると楽古岳の尖った大きな姿がピロロ岳の背後に被さるように見える。途中、ずっと楽古岳と思って眺めていたピークは南隣の1188m峰で、視覚でのスケールがちょっと違っていたようだ。さらに、目指すピークもこのコブを越えればすぐに到着するものと思っていたが、頂上と思っていたのは1150m付近の岩稜で、目指す広尾岳頂上はさらにその先であった。疲れのためか、かなり気が逸っていたせいかもしれない。

|

|

|

| 今回も遠かったが、無事に頂上到着 | 真ん中の端正な台形状の山は袴腰山 | |

|

|

|

|

頂上まで登ればピロロと楽古は分離する |

1150m付近の岩稜は以前の時には岩上を忠実に通過している。積雪量が多かったこともあるが、右側を巻くように続く登山ルートの存在を全く知らなかったためである。ここを過ぎると頂上は目前となる。ニセピークに騙されてしまったこともあり、気分的には実際の距離以上に遠く感じる。確かに以前の微かな記憶でも、そう簡単には到着させてもらえなかったことを思い出す。最後は穏やかな斜面となって頂上台地へと出るが、20〜30mほど先に見える一番の高みまでがハイマツに足を取られるため、これがまた進まない。最後は悪戦苦闘の末、何とか最高地点を越える。いつもは頂上標識などどうでもよいと思う方だが、こと今回に関していえば到着の喜びを実感させてもらった。20年ぶりの頂上は良く晴れ渡り、南端の豊似岳や袴腰山の端正な台形が綺麗に望まれた。また、楽古岳以北の山並みも綺麗に望まれるが、トヨニ岳付近に雲が纏わり付き、それより先の山座同定はあいまいである。無風快晴の頂上だがわずかに吹く風は冷たく、汗をかいて乾かな

い体には少々身にしみる寒さである。

下山は速い。やはり傾斜が急な分だけ登りで苦労したところもあっという間の通過である。気がつくと樹林帯の尾根上まで一気に下っていた。下りは余裕もあり、赤のビニールテープを確認しながら踏跡を忠実にたどる。登りの時に根曲がり竹の藪から開放された509m標高点付近まで下って、直登沢沿いにあるという「登山口」の看板も確かめておきたいので、右の急斜面へと小尾根を下る。沢に降りると倒木が小沢に掛かっていて、そこから何本もの標識が登山ルート入口を示していた。足を濡らさずに渡ることができたのはラッキーであった。駐車地点へは笹が被ってはいるが赤テープは所々に続いている。ここで、なぜか藪を漕ごうとのメンバーの強い意志、解らない?…??が正直なところ。まあ…しかたがないかと背丈以上の根曲がり藪へと突入する。藪の中を散々蠢いた末、登りの時に通過していた尾根末端付近の藪中へと戻っていた。藪メンバーの山行、その行方はやはり強烈な根曲がり藪にて終止符となる。(2009.11.29)

【参考コースタイム】

【メンバー】Ko玉氏、saijyo、チロロ2