�G�X�q�x(1109.7m)�@

�@

|

|

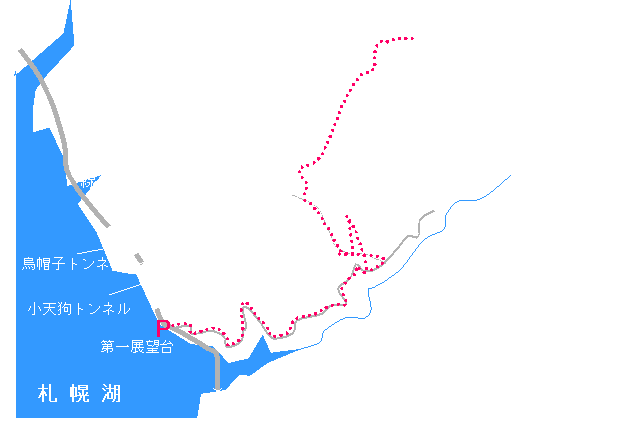

1/25000�n�`�}�u��R�k�v�u���R�v

|

| ���W�]��ɎԂ��߂� |

|

| ������ɌQ������A�C�k�l�M |

|

| �Ċ�����3�`4m�͍����Ȃ������� |

|

| 10m�ȏ�͂��肻���ȁA�n�`�}�Ɍ���Ȃ���� |

�����ɎO�R����G�X�q�x�̂����A��R�k�̉G�X�q�x���ȑO���瑽���̓o�R�҂ɐe���܂�A�O�R�̒��ł͍ł��o���Ă���R�ł���B�ׂ̐_�Њx�܂ł͌Â�����o�R��������A�ȑO�ł���ΐ_�Њx����͓r�ꂻ���ȓ��ݐՂ��M�����������Ȃ���o�������A�o�R�u�[���̉e�������݂ł͂��̓��ݐՂ���������Ɗ��蕪�����A�o�R���ƂȂ��Ă���B���̕t��(����1���E���M�`��R�k���ƍ���230���E�D�y�`���c���ɋ��܂ꂽ�n��)�ł�1100m���z����B��̎R�ł���A�_�Њx�܂œo�����o�R�҂͔w��ɑ傫�������邱�̎R��o�邱�Ƃɂ���āA��萪�����������邱�Ƃ��ł���悤���B�D�y�E���S������͕S����R�̉A�ɉB��Ė]�ނ��Ƃ͂ł��Ȃ����A�s�S�����痣�ꂳ������Ηe�ՂɊm�F���邱�Ƃ��ł���B�܂��A���R������D�y�ɎԂ��点�A��R�k���߂Â��Ă��邱��Ɍ��邱�̎R���A����X�̔w��ɔ��͂���p�Ŕ����Ă���B�����ɍג����A���������������Ȃ��Ă���o�����X�̂悢�g�G�X�q�h�͋C�i������A�O�R�̂Ȃ��ł͏��X���ʂ������G�X�q�ƌ����邩������Ȃ��B

����͎c����ł�����A�_�Њx����̓o�R���͎g�킸�A�D�y�Α��̖ؔґ�ѓ�����̃A�v���[�`�ł���B�E�ݑ��̓K���Ȕ��������t���A�G�X�q�x�̐����̔�����H���Ē��㕔���[�������[�g�œo�����l����B�R���^���������ł͈�Ԏ�t���₷�����Ȋ����̔�����ڎw���A�D�y�̑��W�]�䂩��ؔґ�ѓ��֓���B���N�͐�������x�����߂��A5���̘A�x���߂��Ă��ѓ���͐�k�����ł���B1.5�q�قǐi�ނƗ\��̔�����t���n�_�ƂȂ�A����������ёт֓���B�����ɌÂ��W�ޘH��ʉ߂��邪�A���̂܂ܐ�k�̂��������Ƀ��[�g�� �Ƃ�B�n�`�}�Ŏ���ۂƂ͈���āA���X�ɌX�������Ă���悤�ɂ��������A�ǐ}���Ԉ�����̂��ƕs���ɂȂ�B����ɓo����\�z�����Ă��Ȃ�������㕔�Ɍ�����������B�R���^��ǂތ���ł͈�ԊȒP�����Ɋ�����ꂽ�����ł���A�����n�`�}�𗊂�ɎR��o���Ă��鎄�Ƃ��Ă͉��Ƃ�����ꂽ�v���ł���B�R���^��10m���Ȃ̂�10m�ȉ��̂��͍̂ڂ��Ă��Ȃ��̂�������Ȃ����A�n�`�}����ǂݎ����ۂƂ͑S���Ⴄ�B��ł悭����ƈꃖ���A�R���^���������Ă���Ƃ��낪����A�����������Ƃ��Ă��܂����悤���B�X�ɂ��܂�A�������炱���o�肫��Ɗ��̒���ɔ�яo���B�����ɉ��~�ƂȂ邪�A���Ȃ�̋}�Ζʂł���B��X���l����ƃ��[�v�͕K�g�̂悤�ł��邪�A�����ɂ�����͎����Ă��Ă��Ȃ��B����ɔ������i�ނƐ�X����łƂȂ��Ă���悤�ɂ������A���[�v���Ȃ���Ԃł͂���ȏ�i�ނ̂͊댯�Ɣ��f�A�����͂����ɎR�s�𒆎~�Ƃ���B

�Ƃ�B�n�`�}�Ŏ���ۂƂ͈���āA���X�ɌX�������Ă���悤�ɂ��������A�ǐ}���Ԉ�����̂��ƕs���ɂȂ�B����ɓo����\�z�����Ă��Ȃ�������㕔�Ɍ�����������B�R���^��ǂތ���ł͈�ԊȒP�����Ɋ�����ꂽ�����ł���A�����n�`�}�𗊂�ɎR��o���Ă��鎄�Ƃ��Ă͉��Ƃ�����ꂽ�v���ł���B�R���^��10m���Ȃ̂�10m�ȉ��̂��͍̂ڂ��Ă��Ȃ��̂�������Ȃ����A�n�`�}����ǂݎ����ۂƂ͑S���Ⴄ�B��ł悭����ƈꃖ���A�R���^���������Ă���Ƃ��낪����A�����������Ƃ��Ă��܂����悤���B�X�ɂ��܂�A�������炱���o�肫��Ɗ��̒���ɔ�яo���B�����ɉ��~�ƂȂ邪�A���Ȃ�̋}�Ζʂł���B��X���l����ƃ��[�v�͕K�g�̂悤�ł��邪�A�����ɂ�����͎����Ă��Ă��Ȃ��B����ɔ������i�ނƐ�X����łƂȂ��Ă���悤�ɂ������A���[�v���Ȃ���Ԃł͂���ȏ�i�ނ̂͊댯�Ɣ��f�A�����͂����ɎR�s�𒆎~�Ƃ���B

|

| ���㕔���[�̊�� |

���H�̊��z���͔����邱�ƂƂ��A�X�̊ɂ����ȎΖʂ������čs���ƈӊO�Ȃ��Ƃɑ�ɉ����ďオ���čs���W�ޘH�ɏo��B�r�ꂻ���ł͂��邪�A�㕔�̎Ζʂ�����悤�ɕt�����Ă��āA�Ő��t�߂܂ł͉��тĂ���悤�ł���B���Ԃ��������Ƃ�����A���̏W�ޘH��H���Ă݂邱�Ƃɂ���B���݂͎g���Ă��Ȃ��̂��A�r�����X�ŎΖʂƓ������Ă��邪�A�悭����Ȃ��镔�����e�ՂɌ�������B�m�F�ł���Ƃ�����Ȃ��ŗŐ��t�߂܂œo��A�Ō�͎Ζʂo���ėŐ���ɔ�яo���B�Ő��̓쑤�ɂ͂��Ȃ�̐�k���c���Ă���A���̐�k�������čs���������B�ꏊ�ɂ���Ă͕�������k�������肵�����ɂ��������邪�A���̎����̂��̂͌����ڂ��͂��Ȃ���肵�Ă���B���N�̎D�y�͋L�^�I�ȑ��ƌ����Ă��邪�A�m���ɐ������܂����Ƃ���ł͂��Ȃ蕪�����͐ς��Ă���B�������A�����łȂ��Ƃ���ł͊����M������o���A�����ƕς��ʏt������A�A�C�k�l�M�̌Q����������B�c��̗ʂƐA���̐����͂��܂�W�Ȃ��悤���B

�R���^970m�ŁA�n�`�}��ōł���Ǝv��ꂽ�A���㕔���[�̊�ǂ������B�����͍ŏ����瓪�̒��ł͐܍��ݍς݂��������Ƃ�����A��ÂɃ��[�g����������B��ǂ̎���`���ď㕔�֔����邱�Ƃ��ł������Ɍ����邪�A�����̎Ζʂ֓������������̂悤���B�Ζʂɓ���Ƌ}�X�ł͂��邪�A�L�b�N�X�e�b�v�ŊȒP�ɃN���A���邱�Ƃ��ł����B�k���̐�k��o��߁A15�N�Ԃ�̉G�X�q�x����ɓ�������B�O��͐_�Њx�����M�����œo�������Ƃ�����A����͑S�����M�̒��ŁA�ǂ�������Ȃ̂��͂͂�����Ƃ��Ȃ��������A�e�[�v�̊����ꂽ�}��h�����Ċm�F���Ă���B����͌��ʂ����ǂ��A��ԍ����n�_���͂�����Ɗm�F���邱�Ƃ��ł����B�������A��k�����Ȃ��Ă�3�`4m�͐ςݏd�Ȃ��Ă���A�W�����������葝������Ă���悤�ł���B��u�A�_�̐�Ԃ���D�y�x������o�����A����Ă���Ί��葝�����ꂽ���������ォ��̒��߂͑f���炵��������������Ȃ��B(2005.5.8)

�@

�y�Q�l�R�[�X�^�C���z ���W�]�� 9:05 �� ������t���n�_ 9:35 �� �����Ԃ� 10:30 �� �Ő� 11:40 �� �G�X�q�x���� 13:25�A�V�� 13:50 �� ������t���n�_ 15:20 �� ���W�]�� 15:55

�y�����o�[�zsaijyo�A�`����2

�@

�@

�@

�@