1193m峰(1193m)

|

|

1/25000地形図「双珠別湖」

|

| 鬱蒼とした樹林帯にて一休み |

|

| ユクル下の沢出合には広い除雪スペースがある |

|

| この辺りから徐々に稜線が狭まる |

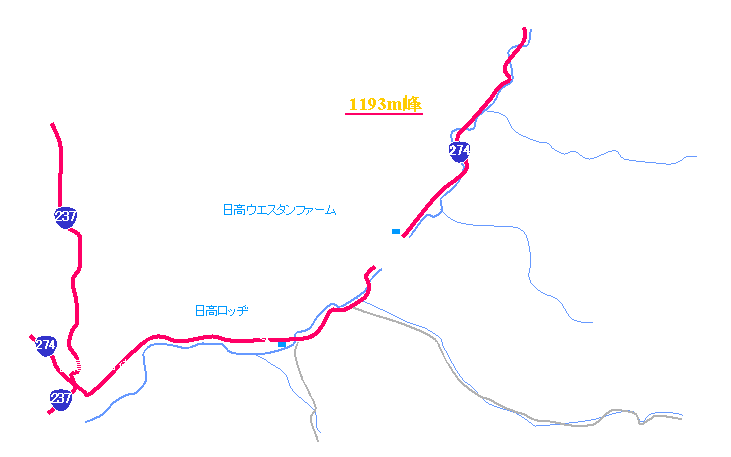

日高町から日勝峠への登り、一合目から四合目付近にかけての日勝国道は急峻なⅤ字地形の底を走り、覆道続きとなる。付近にはおよそ登山口といった雰囲気はないが、ここからでも登ることができる山がある。双珠別岳(林業界;1347m)と1193m無名峰で、どちらも遠くから見ると存在感のある立派な山である。国道からは見えづらいこともあり、あまり登山者の間で話題とはなっていないようだが、双珠別岳は両双珠別岳(林業界と登山界)の一つとして、しばしば耳にするようになった。一方、1193m峰は山名も三角点もないため、全くといってよいほど知られていない。私の知る限りでは「私の山話」(現在休止中)のSHOJIさんが無雪期に沢から登った記録と「一人歩きの北海道山紀行」のsakag氏が双珠別岳を目指した際に東側の1042m標高点を通過したという記録のみである。昨年の11月、対岸の1081m峰から岩壁を纏って堂々としたこの山の山容を見たが、思いのほか個性的で、以来ずっと気になっていたピークである。

登山口は一合目を過ぎたユクル下の沢出合で、除雪された広い駐車スペースがあり、林道入口ともなっている。見ると昨日のものと思われるトレースが続いており、その意外さには少々驚かされる。この山でさえも今の登山ブームが押し寄せているのかと思った。小さな砂防ダムを二つほど過ぎると林道は左へカーブ、徐々に標高を上げて行く。トレースは九十九折を二カーブも過ぎたあたりで突如として消えてしまう。トレースの主は単に深雪スキーを試していただけのようだ。然もありなんとの思いで深雪ラッセルを開始する。林道はその後も九十九折が続き徐々に標高を上げて行く。途中、土場を過ぎてからは集材路となり、標高750m付近の沢形手前まで続いていていた。

ここからは林間の登りとなる。尾根が狭まり、ふと見ると1193m峰が谷間を挟んで遥か遠くに見える。この時点で時計は既に11時を回っており、登頂の可能性はかなり低いように感じられる。とにかくこの痩せ尾根ピークくらいは登り切りたいとの思いで、細かなキックターンを繰り返す。登りきると広い尾根の末端であったことが判り、本峰までは平らな広い斜面となっていて意外に距離が稼げそうだ。途中、小ピークに惑わされ、つい登ろうという気にさせられるが、地形図を見る限りでは頂上の高まりはまだまだ先のようである。下降気味にトラバースを続けて行くうちに、気が付くと頂上へと続く大斜面に到着する。時計は12時を過ぎ、メンバーからは止めてはどうかとの声が聞かれる。時間的に厳しいとはいえ、この時期の折り返しは13時であり、行けるところまでは可能性を追求すべきである。樹木のない広い斜面は思いのほか遠いが、徐々に標高は上って行く。

|

| やっと到達、1193m峰頂上 |

|

| 滝を下ってホット一息 |

稜線が徐々に狭まりやっと頂上が近づく。ツボ足の方が効率は良さそうなので、スキーをデポすることにする。進むごとにさらにその幅は狭まり、車幅ほどもない感じとなる。双珠別湖側はスッパリ切れ落ち、足元数十センチ横からは遥か下方の斜面に樹木が生い茂っている様子が見える。足を滑らそうものなら、どこまで落ちて行くものやら…ここは足元以外あまり見ない方が良さそうだ。岩稜上は国道側に雪庇がくっ付いているが、中身はナイフリッジといった感じである。最大幅2m程度の雪庇上、気持だけは双珠別湖寄りを歩く。踏み抜かぬよう、一歩一歩はかなり慎重だ。頼りは所々に見える潅木で、こんな時には実に心強い。傾斜が増し、岩峰への最後の登りとなる。真っ先に約2mほどの雪塊が進路を塞ぐ。チロロ3さんは切れ落ちた双珠別側を、私は自信がないので国道側の雪庇上を選ぶが、どちらも究極の選択といえる。結果的にはこの部分の雪庇は樹木によって安定しているようで、場所によっては雪庇の通過も可能のようだ。

次に現れた段差は雪庇下の比較的緩い斜面から回り込み、雪庇を崩し稜線上へと戻る。両側が岩壁となった最後の高みへは3mくらいの段差があり、正面突破しかないようだ。何度も止めようかと考えたが、GPSによる測定では残り30mとの表示。スコップを取り出し、雪庇を崩してみることにする。1mくらいの高さにステップを刻み、そこを足場に不安定な体勢で雪庇を掻き崩す。何度か試みるうちに上へは抜けれそうな状態となる。潅木につかまりながら微妙なバランスで攀じ登り、辛うじてここを突破する。緩い稜線上の雪庇を20mほど進むと北側へ続く支稜線が確認できる。頂上到着は間違いないようだ。13時50分、予想以上の苦戦であった。視界は取り囲んだ雪雲のためにほとんど利かないが、双珠別湖が時折ガスの合間に姿を現す。予定していた下山時間が大幅に過ぎていることや岩稜通過の緊張感を考え、とてもゆっくりとはしてられない。岩稜上は往路のステップを忠実にたどり、スキーのデポ地点から稜線が広くなる地点まではスキーをかかえて歩く。やはり下りは速いもので、ステップさえ崩さないようにすればかなり素早い行動も可能である。

|

| 頂上からは双珠別湖がガスの合間に顔をのぞかせる |

下山時に事故が起こりやすいとはよく言われるが、このことは登頂を果したことによる開放感からの油断を意味している。時間帯として、13時から14時にかけて最も多いそうである。この日の失敗を強いて挙げれば、登り返しを面倒がったため、結果的に沢筋へ下降してしまったことだ。付近の沢は意外に深く、一度スキーで入り込むと尾根上へ戻るのは至難の業の感がある。

下って行くうちに徐々に両岸が狭まり、急傾斜となる。辛うじて下降するが、すぐにゴルジュ地形となり、悪い予感通りに滝の落ち口で行き止まりとなる。沢歩きであれば懸垂下降以外に方法はない。ここは右岸の小尾根を蟻地獄さながらに乗り越して様子を見ることにする。下方左側にルンゼ状の雪渓が見えるが、雪渓の頭へは飛び降りなければならない。困ったあげく結局ここを飛び降りることにする。ルンゼ状の雪渓上を尻滑りで下る。滝の直下は雪で埋まっているとはいえ、口がパックリ開いていることもあり、あまり近づかない方が良さそうだ。難所である滝を無事に過ぎると沢は広くなる。この先さらに険悪な滝が現れぬとも限らず、さすがに尾根上へのルート修正を考える。見たところ、付近の尾根はどこも急峻で、概ねこの沢へ下っており、逃げ場などは到底考えられない。とりあえずはスキーを外してツボ足にて尾根上へ登ってみる。不思議なもので、視点が変われば今までの険しさが緩み、次の展開が広がってくる。視点の変化によって状況が変化することは以前から知っていたが、山は正にそれを地で行っている。二つほどの尾根を難なく乗り越すと往路でたどった、集材路のある尾根上へと飛び出す。ひょっとしたら遭難の多くが、その時々の視覚の状況に圧倒されてしまうところにあるのかもしれない。ともかくは事なきを得たようである。

下降途中で現れた登り返し、シールなしでは一見大変そうであったが、一歩踏み出してしまえば大したことはなかったのかもしれない。私の中に錯覚による微妙な動揺があったと反省する。この視覚による変化、過去の山行経験そのものが大いに生きる場面でもあるが、今回のような失敗をすれば、未熟さを反省するより仕方がない。もう一つは出発時間である。日が長くなったことと、この山を甘く見て出発前にゆっくりし過ぎたことが山行全体を余裕のないものにしてしまった。十分すぎる充実感の代償として、それ以上の反省材料を持ち帰ってきた山行であった。

【参考コースタイム】 除雪スペースP 9:35 → 林道終点 11:05 → 1193峰頂上 13:50、〃発 14:00 → 林道終点 15:30 → 除雪スペースP 16:00

【メンバー】saijyo、チロロ2、チロロ3(旧姓naga)